MUGENUP自主制作映画『diff』コラム第2回 「『diff』を作って分かった、映画制作の未来に必要なこと」

MUGENUP初の自主制作映画『diff』 連載コラム第2回!

MUGENUPはイラストや3DCGを制作し、プロジェクト管理ツールを開発・提供、出版や人材コンサルティングなども展開していますが、さらに加えて様々な広告映像も制作しています。

初の試みとして取り組んだ自主制作映画『diff』が、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2020」ジャパン部門の上映作品に選出されました。本作にこめられた想いを映画ライターのSYOさんが掘り下げる連載コラム第2回!

『diff』公式ページ

https://otterpictures.jp/diff/

「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2020」公式ページ

https://www.shortshorts.org/2020/

『diff』を作って分かった、映画制作の未来に必要なこと

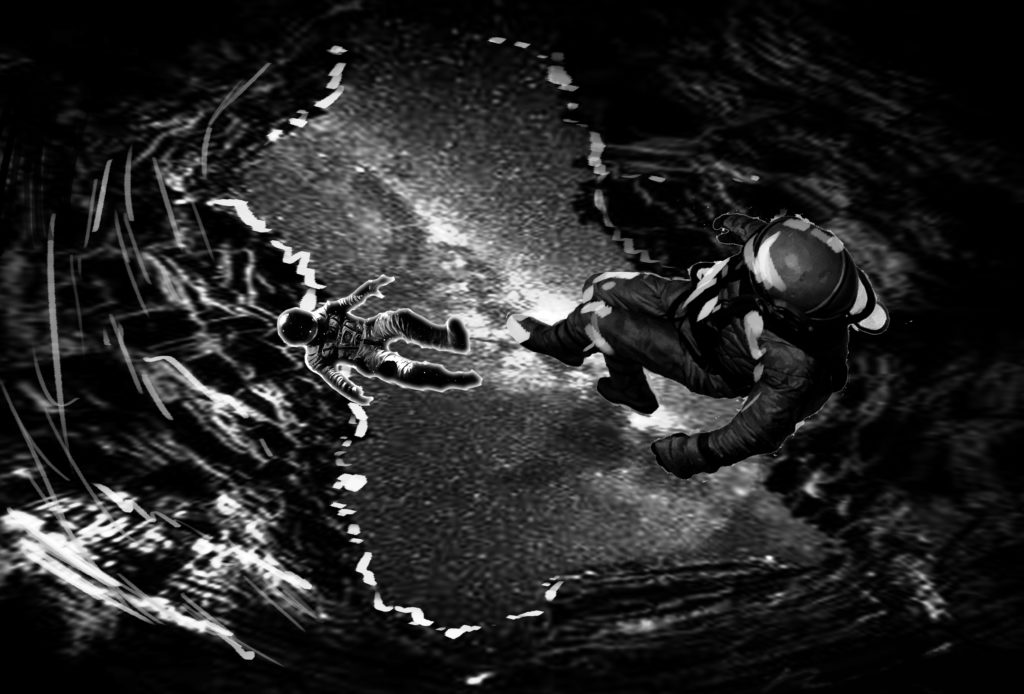

上図:コンセプトアート

「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2020」ジャパン部門の上映作品に選出された短編映画『diff』。本作は、イラストや3DCGを手掛ける株式会社MUGENUP内に設立された映像クリエイティブチーム「Otter Pictures」が制作した“自主映画”だ。

企業が中心となって自主映画を制作し、映画祭に出品するという流れは、非常に珍しいもの。しかも、そのメンバーは映像制作のプロたち。なぜ彼らは、オリジナル映画の制作を志したのか? このインタビューでは全4回にわたって、制作の舞台裏や作り手たちの想いを紐解いていく。

第2回目は、企画・プロデュース・編集を担当した西山理彦氏、プロデュースを務めた阿部慎也氏に加え、脚本家の高橋知由氏に参加いただき、『diff』制作の舞台裏について、より細かく伺っていく。

西山理彦(にしやま・みちひこ)

…1984年生まれ。CMやVPのほか、伝説的アニメ『The World of GOLDEN EGGS』等の企画・制作に携わり、2013年より株式会社MUGENUPに参加。2017年にOtter Picturesを設立。

阿部慎也(あべ・しんや)

…1984年生まれ。大手プロダクションを経て、2017年よりOtter Picturesに参加。TVCMや多数の広告映像制作でプロデュース等を務める。

高橋知由(たかはし・ともゆき)

…1985年生まれ。映画監督の濱口竜介・野原位と結成した脚本ユニット「はたのこうぼう」のメンバー。『ハッピーアワー』(15)等の脚本を手掛ける。

Otter Pictures公式HP https://otterpictures.jp/

“日本最古のSF”『かぐや姫』から着想を得た

上図:コンセプトアート

Q:今回は脚本の高橋さんも交え、より具体的な作品制作のお話をお聞きしていきます。前回、西山さんからSFという手法に込めた想いをお聞きしたのですが、高橋さんは本企画のどの段階から携わられているのでしょう?

高橋

脚本執筆に動き出す前、企画の初期段階から関わっていましたね。クレジット上は僕が「脚本」になっているのですが、1人で作った感じはしておらず、「脚本部門のまとめ役」というほうがしっくりくるポジションでした。

西山

高橋と藤森監督に相談する前から、SFをやるなら日本最古のSFである『かぐや姫』を題材にしようと決めてました。“日本のSF”で宇宙モノをやってやるぞ、という思いがずっとあったんです。もう何年も前に、『かぐや姫』を題材にした別の企画を高橋に相談していたこともあって、今回SFをやるなら、題材はやはり、「月」や『かぐや姫』にしたいと高橋に持ちかけました。

高橋

そこからディスカッションを重ねて、3部作構想の壮大な話ができあがりました(笑)。

西山

だいたいの3部作構成ができあがったくらいから、藤森監督にも企画に入ってもらったんですが、最初は「え? 俺がSF?」という反応でしたね。

得意ジャンルではないと分かっていたので、その反応は予想してました(笑)。ただ、僕はクリストファー・ノーランの作品が好きなのですが、彼のようなSF表現に頼らない芯を突く作品を撮れるのは藤森監督しかいないという思いがあり、どうせお願いするなら企画段階から入ってもらおうと決めていました。

上図:コンセプトアート

高橋

構成を共有したところで「もう一つ軸になる題材が企画に欲しい」と藤森監督から相談を受けたんです。そこから結構悩みましたね(笑)。

西山

その「もう一つの軸」について考えている時に、月が地球に対してずっと同じ側の面を向けて回っていることに思い至ったんです。この理由についてはっきりした学説はまだなくて、すごい偶然ってことで片付けられているけど、非常に神秘的だなと思ったんですね。

俯瞰で天体の動きを想像してみると、月はずっと地球を見守り続けてきたわけじゃないですか。まるでハードディスクのような回転記憶装置みたいだと感じたんです。

高橋

こういった流れで、月が記憶装置という設定ができあがり、「記憶」という一番大事なテーマが加わりました。突拍子もない設定にも思えますが、モチーフとしては写真ですよね。写真と同じような仕組みで記憶も写し取られるという…。

そして、実はただの思いつきだけではなくて、科学考証的な調査もしています。地球の水分が太陽フレアに載って運ばれ、月のレゴリス内から見つかったという論文を基にしていたり、主人公が事故で落ちてしまう「月の縦孔」は、実際にJAXAの研究者の方にお話を伺いにいきました。

Q:もともとは『かぐや姫』が題材だったんですね! ストーリーについてもう少し伺いたいのですが、短編だとどうしても「わかりやすく完結させる」ことを意識してしまうと思うのですが、本作は観る者に考えさせるような展開になっていきますよね。これも当初から意図していたのでしょうか?

高橋

もともと3部作で構想していたお話ですから、「短編だからこうしよう」という感覚はなく、結果的にこういう形になってしまった部分はあります。

ただみんなで話していたのは、『月に囚われた男』(2009)も『惑星ソラリス』(1972)も、『エクス・マキナ』(2015)も、決してわかりやすい映画ではないよねということです。繰り返し観ることで理解が深まるように、クリエイティビティは細かくちゃんと設計しておいて、観てくれた各人がどこかしらに引っかかればいいよね、「記憶」というキーワードが伝わるだけでもいいよね、そういう感覚でした。

上図:コンセプトアート

Q:なるほど。その部分も、西山さんや阿部さん、藤森圭太郎監督含めて、みんなで話し合って作っていったんですね。

高橋

そうですね。先ほど「脚本部門のまとめ役」と言ったのは、こういう部分もあります。そして第1部で色々準備が進んでいて、そろそろ準備稿という段階で事件がおきました(笑)。このあたりでプロデューサーの阿部さんにジョインしてもらったのですが、加わって早々、「やるなら第3部の森の話のほうが良くない?」って……一同、「ん?」みたいな(笑)

阿部

自分でもうまく説明できないんですが、「森が舞台のエピソードの方が面白くなりそう」と感覚的に思ったんですよね。

僕が入った当初は、舞台が東京の話だったのですが、それだと普通っぽくて。せっかくやらせてもらえるなら、他と違ったことをやった方が良いんじゃないかと思いました。3部作全部作れる保証もないので、本当に描きたい方を先に作った方が良いのではと。

西山

阿部ってちょっと不思議な時があるのですが、正直、僕はこの段階で何言ってんだよって思ってましたね(笑)。でもそういう時の阿部の不思議発言って、結果的に良い方に運ぶことも多いので……どうなんだろう、みんな納得してたのかな?

高橋

どうだったんでしょう(笑)。とりあえず、そんな経緯で第3部をやることになったわけです。

上写真:撮影風景(軽井沢)

Q:ポジションを飛び越え、各人がそれぞれ意見を言いながら、みんなで脚本を開発していくのは結構珍しいスタイルのようにも思います。自主映画ならではの面白さみたいな。

高橋

しかも今回はMUGENUPの強みを生かして、コンセプトアートやイメージボードを社内で用意することができました。そういった画的な部分と脚本が連動している現場は初だったので、楽しかったです。

Q:海外のビッグバジェットの作品であれば聞いたことはありますが、新鮮ですね。となると、かなり自由度の高い現場だったのでしょうか?

高橋

そうですね。自由度が高いゆえにやりすぎてしまわないように、予算がブレーキ役でした(笑)。海外でロケができるのかとか、宇宙のシーンはどうしようとか、そういう現実的な問題を加味しつつ、逆算しながら脚本を練り上げていきましたね。

これからの映画づくりは、個人のスキルの多岐化が不可欠

Q:今回は、脚本づくりを中心にMUGENUPやOtter Pictures、さらには『diff』チームならではの映画づくりについて、教えていただきましたが、実際に映画を制作されて、この特殊な座組は、いかがでしたか?

高橋

これからCGを使った映画制作が、どんどん身近になってくると思うんです。そうなると必然的にプリプロ段階でCGを使うことを前提としたビジュアルイメージを固めていくことが必須になっていきますよね。今後はそういう動きが、よりミニマムな形で行われるのではないかと思います。だから脚本家も、今回僕が『diff』で試したように、CG部であったり、コンセプトアートのデザイナーとコミュニケーションをとりながら進めていくスキルが求められる気がしています。

上図:コンセプトアート

Q:つまり、来たる映像制作の先駆け的なことを、今回『diff』でやったと。

高橋

そうですね。この作品を経て、ますます強くそう思いましたし、これからも同じような試みを続けていきたいです。

西山

いまのお話にも通じますが、このチームが新しいなと思うのは、それぞれが色々なことができるんですよ。

撮影監督のシャール・ラムロさんは、藤森監督の卒業制作のカメラマンだったんですが、ある時、撮影監督を誰にしようか悩んでいた時、藤森監督の卒業制作を観たんです。それで、彼にお願いしよう、となって。でも私たちがお声がけしたときは撮影ではなく翻訳の演出のお仕事をされていたんです。そういった演出的思考を持てる人が撮影で入ってくれると、撮る画も面白くなる。

藤森監督も、作品によっては撮影をすることもあるし、僕や高橋が演出する時もある。それぞれが一通りできるんです。多彩なスキルを持っている。でも、それぞれが一番得意な分野がはっきりしていて、それを集まった時にフィードバックできるこのチームは強いなと思います。

これまでの映画・映像業界は分業制で、餅は餅屋という部分があった。それはそれで良いんですが、個々人が色々なポジションを理解できるチームの方が、より面白いものが作れるんじゃないかと思っています。

Q:ユーティリティ性ですね。

西山

そうですね。それが、これからの映画・映像業界への希望でもあります。

上写真:シャール・ラムロ 撮影監督

新型コロナウイルスの影響で、映画や映像制作のサイズ感や構成員についても、再考を余儀なくされている昨今。彼らの語る言葉は、より現実味を帯びて響いてくるのではないか。

次回は、撮影監督のシャール・ラムロ氏を交え、『diff』のさらなる制作秘話や、藤森圭太郎監督の演出力を紐解いていく。どうぞお楽しみに!

『diff』コラムシリーズ

第1回 「業界の意識を変えたい――自主映画制作に隠された信念」

第2回 「『diff』を作って分かった、映画制作の未来に必要なこと」

第3回 「自分たちの“創る場”を、作る。『diff』はその狼煙」

第4回 「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア2020」レポート

第5回 「皆が主体的だった『diff』の挑戦。そして得られたもの」

聞き手…SYO

ライター・編集者。1987年生まれ。東京学芸大学卒業後、映画雑誌の編集プロダクション、映画ニュースメディアでの勤務を経て、2020年に独立。各メディアにてレビューやコラム、インタビュー記事の執筆を行うほか、トークイベント・番組にも出演。

HP https://syocinema.jimdofree.com/

Twitter @syocinema